剖検は、死体の死の原因を特定することを目的として、死体に対して組織的かつ階層的に行われる一連の手順と観察です。

「ネクロプシー」という言葉の語源は、ギリシャ語のnekros = 死体とopsis = 光景に由来しています。

臨床解剖

臨床剖検は病理医によって行われ、病気の病態生理学と病因を明らかにすることを目的としています。

法医解剖

法医解剖は検視官によって行われ、個人の死に至ったメカニズム、影響、原因を解明することを目的としています。

動物の死後、その体に現れる変化を死体変化といいます。それらは、死後硬直、死後硬直、眼の変化、血液凝固、自己消化および腐敗です。

これらのプロセスは次のフェーズに分かれています。

- 死体の硬直。

- 死体の斑点。

- ガス状。

- 共謀;

- スケルトン化。

解剖×解剖

剖検と剖検は同じ意味で使用されてきました。 「オートプシー」という言葉は「自分の目で見る」という意味で、ギリシャ語のオートス(autos )=自分自身の、オプシス(opsis )=見るという言葉に由来しています。

参考資料

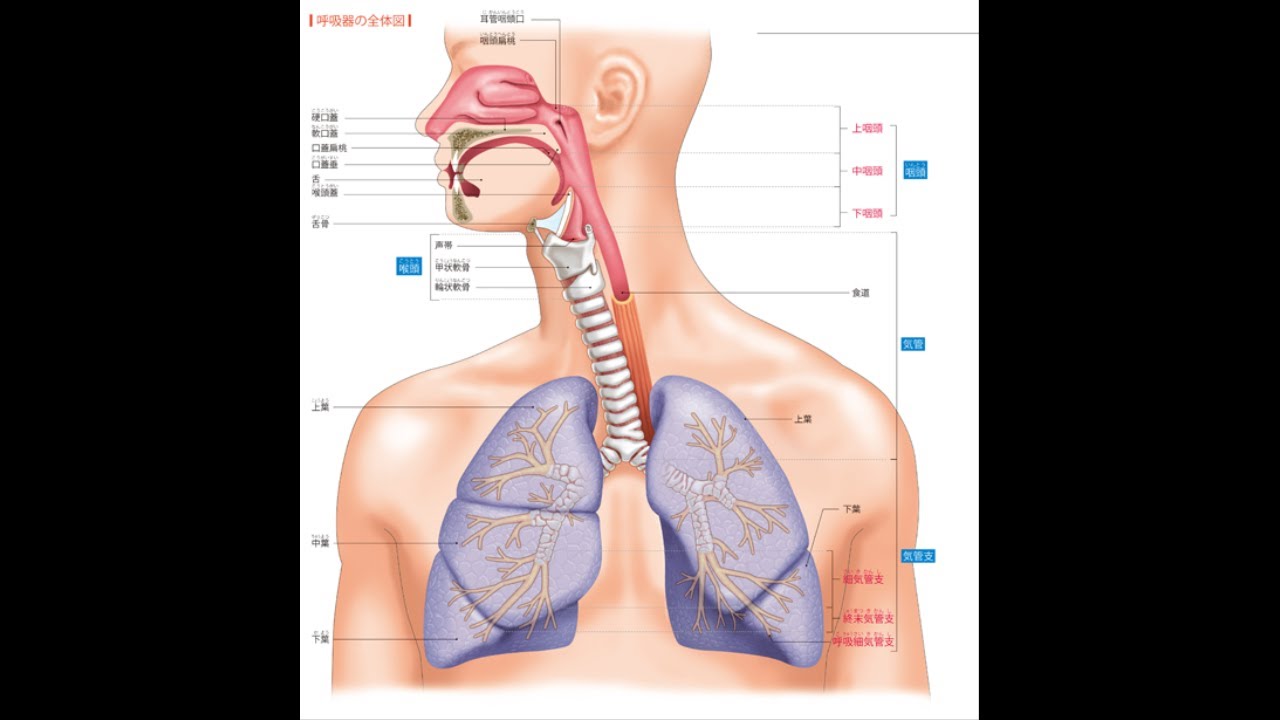

参考画像一覧

参考動画一覧

心房細動と言われたら知っておくべきこと【循環器専門医が6分で説明】

視覚伝導路と視野欠損の覚え方(PDF付き)

【感覚器系】嗅覚と味覚の仕組み

あまりに意味不明すぎる未解決事件の真相が判明した

.jpg?resize=1058,794&ssl=1)